Une nouvelle section animée par vous et pour vous, elle va nous permettre de revisiter l’histoire cheminote. Celle d’il y a 10, 20, 30, 40 ans…

Profitez de nos archives en nous signalant ce que vous souhaitez relire et redécouvrir. Retrouvez les nouveaux matériels, les grands travaux, les événements qui ont marqué la SNCF… Une plongée dans l’aventure du rail.

Faites-nous savoir vos envies dès à présent en nous écrivant au 29, rue de Clichy, 75009 Paris ou par mail à : margaux.maynard@laviedurail.com ou en commentant cet article.

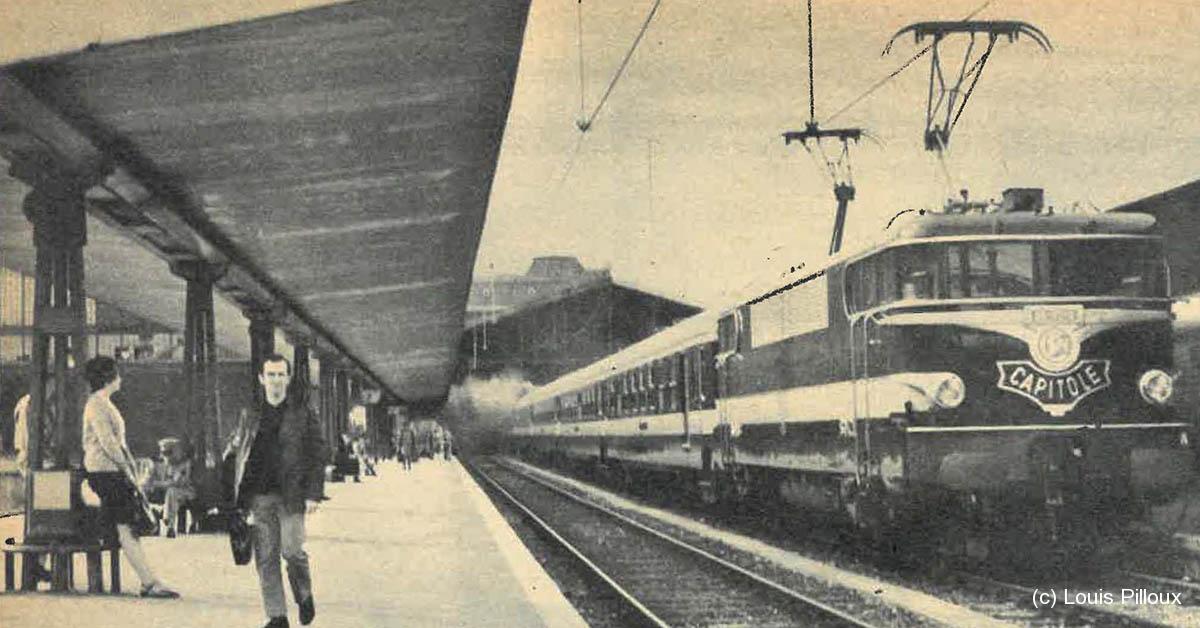

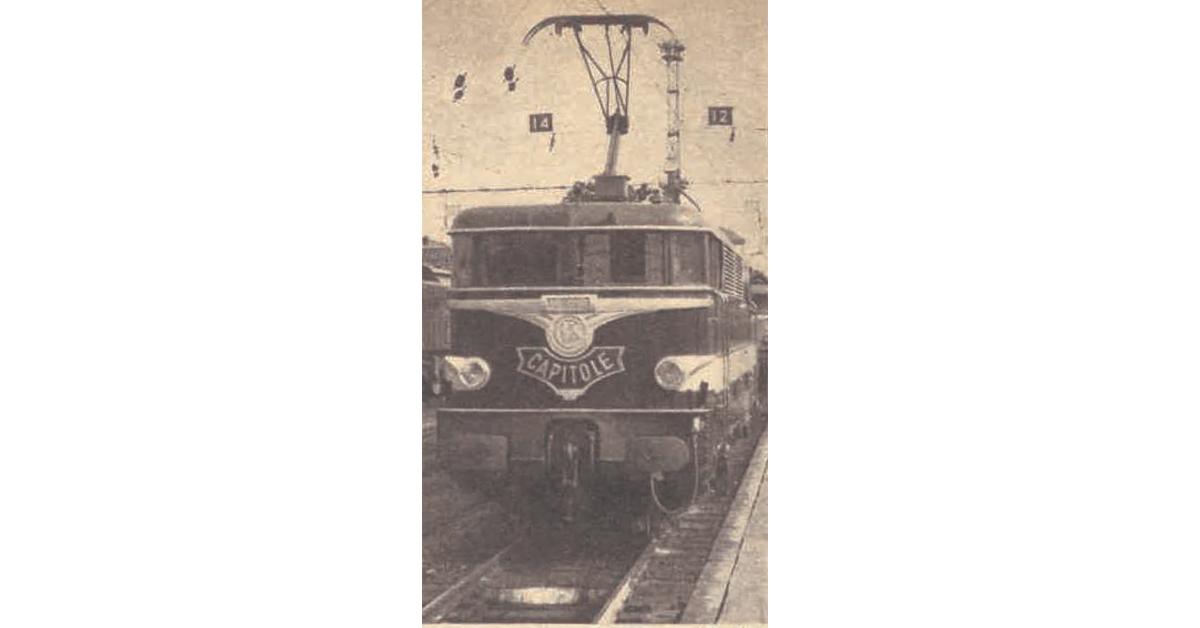

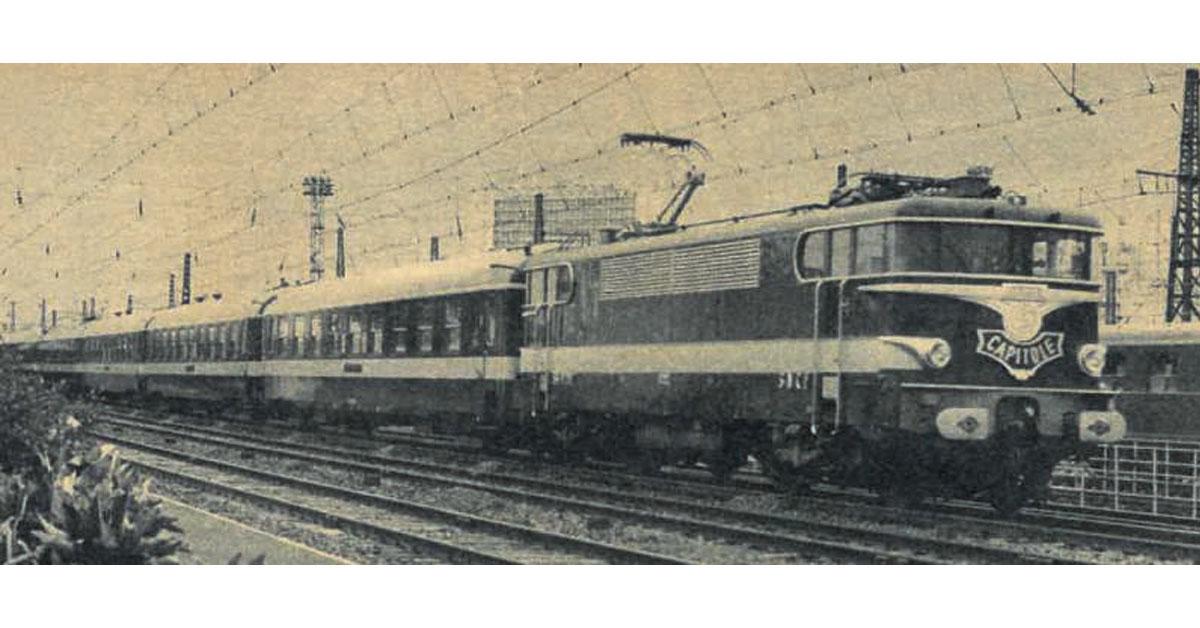

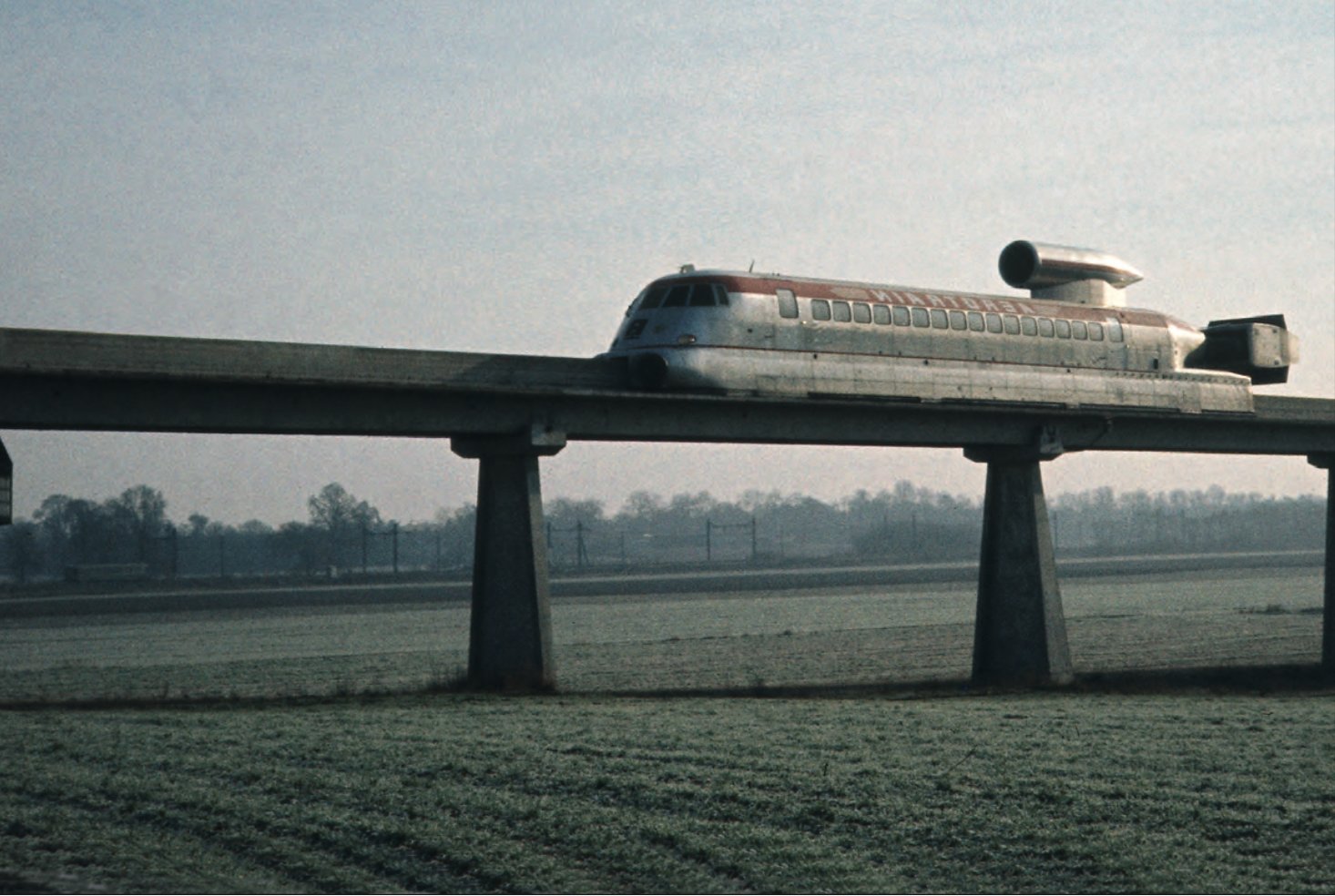

15) Il y a 51 ans, le nouveau Capitole.

Plus de 130 000 kilomètres accomplis chaque jour à plus de 100 km/h, tel est le record quotidiennement établi par les trains français. Les services de l’été 1967 et de l’hiver 1967-68 ont été marqués par de nouvelles accélérations, Paris-Strasbourg, Paris-Bordeaux, Paris-Le Havre notamment. Toutefois, en ce domaine, la réalisation la plus prestigieuse de ces dernières années est sans aucun doute le nouveau Capitole Paris-Toulouse : nous l’avons déjà montré sous sa livrée éclatante avant qu’il ne prenne son service, nous réservant de le présenter plus en détail. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous semble souhaitable de rappeler quelques vérités premières. Si l’accroissement des vitesses est plus marqué sur les grandes lignes, c’est parce qu’elle a suivi les progrès de l’électrification.

Si le 200 est encore limité à un train de prestige, l’augmentation générale des vitesses commerciales n’a pas été le fait des seuls trains de luxe. Les progrès en matière de vitesse ne sont obtenus que par un effort constant : la machine, la voie, les installations de sécurité, le matériel, tout doit être en mesure d’assurer un service sans défaut. 432 marches d’essais à 200 km/h, 40 à plus de 250 km/h, ont préparé l’avènement du nouveau Capitole, et encore n’est-ce qu’un chiffre spectaculaire mais partiel qui est loin de rendre compte de la somme des efforts déployés depuis les records de 1954 et 1955. Sans doute aussi faut-il rappeler que le souci de la vitesse n’est pas pour les cheminots un fait nouveau. En 1853, la Crampton roulait à 120 km/h sur Paris-Lille… Peut-être était-ce, à l’époque, pur souci de prestige, mais avec la concurrence croissante des autres modes de transports là vitesse est devenue non pas un luxe mais une nécessité commerciale. C’est pourquoi il ne faut pas considérer comme un exercice de style ou une simple manifestation de prestige les performances du nouveau Capitole, et plus particulièrement la réalisation du 200 km/h entre Orléans et Vierzon, mais comme une étape importante vers la pratique des vitesses élevées.

Vitesses limites

C’est par un relèvement général de la vitesse entre Paris et Toulouse que l’on a pu obtenir un gain de temps de 40 minutes sur ce parcours. Mais le diagramme des vitesses est particulièrement “ haché ”, puisqu’on observe une quarantaine de modifications du taux de la vitesse limite, non compris les “ points singuliers ”, tels que certains ouvrages d’art ou grandes gares. On peut cependant schématiser ce diagramme comme suit: – 130/140 km/h, entre Paris et Étampes ; – 150 km/h, dans la rampe d’Étampes à Guillerval ;

– 170 km/h, de Guillerval à Cercottes ; – 200 km/h du pont d’Orléans au tunnel de l’Alouette (situé entre Theillay et Vierzon) ;

– 150 km/h, au franchissement de ce tunnel ;

– 160 km/h, de Vierzon-Forges à Lothiers (avec un ralentissement à 140-130 de Montierchaume à Châteauroux) ;

– 135 à 145 km/h, de Lothiers à Limoges ;

– 105 à 130 km/h, de Limoges a Caussade ;

– 130 à 150 km/h, de Caussade à Toulouse.

Ce relèvement général de la vitesse a été possible du fait, notamment, que le nombre des trains intéressés est limité et que ces trains sont composés d’un matériel moderne adapté aux grandes vitesses. La voie étant, pour ce genre de circulation, dans un état satisfaisant, ce sont surtout les rayons des courbes qui ont fixé les vitesses limites. Signalons que, pour pratiquer la vitesse de 200 km/h, le rayon doit être supérieur ou égal à 1 700 m et que, si des rayons inférieurs existent à certains points singuliers, ceux-ci ne doivent pas être situés à courte distance les uns des autres. Rappelons également que, par son tracé pratiquement rectiligne, la section de ligne des Aubrais à Vierzon constituait un excel lent terrain d’expérimentation : 130 essais à des vitesses comprises entre 200 et 250 km/h ont été réalisés sur cette ligne dont l’électrification en courant continu à 1 500 volts remonte déjà à 40 ans (1926). Les voies comportent des sections de type classique en rails de 18 m sur traverses en bois, et des portions en rails soudés en barres de 800 m. Il suffit de les niveler soigneusement et sous réserve de modifications de détails à apporter aux caténaires, les essais réalisés ont démontré que les grandes vitesses pouvaient sans inconvénient, être pratiquées en service courant sur cette ligne. D’autre part si cette performance a pu être envisagée en service régulier, c’est évidemment parce que de nombreux progrès ont été effectués depuis plusieurs années par les services techniques dans de nombreux domaines, et notamment ceux qui concernent le captage du courant à plus de 200 km/h, l’effort de traction aux grandes vitesses ainsi que la « tenue de route » et le confort des voitures.

La traction du Capitole et les grandes vitesses

Actuellement, ce sont quatre locomotives BB 9200 à rapport d’engrenages modifié qui remorquent le Capitole, dont la charge normale est de l’ordre de 350 tonnes (5 A9 – 1 A7D – 1 WR) avec surcharge possible d’une ou deux voitures. S’il existe déjà une abondante littérature sur la traction des trains à grande vitesse par locomotives et leurs différentes possibilités de conduite, avec interférence ou non de la signalisation, par contre, finalement, on connaît peu les particularités techniques des engins moteurs employés (parce que supposés déjà trop connus) : la série BB 9200 est apparue dès 1957, voici déjà une décennie, et les deux locomotives spécialisées aux très grandes vitesses, soit les BB 9291 et 9292, ont été réalisées par adaptations diverses à partir des engins de série, chiffrés BB 9263 et suivantes, à freinage électrique rhéostatique. Ces locomotives ont été construites à partir de 1959, et les dernières sont sorties d’usine en 1965, cependant qu’une nouvelle tranche de 40 locomotives “ 9300 ” est encore en construction. Par conséquent, à première vue, la traction du Capitole ne résulte que de l’adaptation au moyen d’un rapport d’engrenages approprié, des BB 9200 de série à la vitesse maximale de 200 km/h. En réalité, les choses sont un peu plus complexes. En effet, les BB 9291 et 9292 ont dû effectuer, avant l’adoption en service commercial du 200 km/h, des essais à grande vitesse, tant dans les Landes qu’en Sologne, jusqu’à 250 km/h environ : de ce fait, le rapport d’engrenages initial de 64/36 = 1,77 prévu pour la vitesse maximale de 160 km/h a été diminué à 64/41 X 28/41 = 1,06, par une double réduction, ceci donnant une vitesse d’emballement de 372 km/h contre 223 km/h pour la série. Mais, pour 200 km/h, et sur les deux locomotives complémentaires nécessaires au service, à savoir les BB 9281 et 9288, prélevées sur la série pour former le parc moteur à grande vitesse, il a été possible de réaliser par simple réduction un rapport 64/41 = 1,56, avec vitesse d’emballement de 254 km/h, proche de celle de la série, mais permettant un effort moyen au démarrage de 23 tonnes (22 600 daN) au lieu de 15,7 tonnes pour les deux prototypes de vitesse. Ce fait explique déjà une constatation évidente à la conduite des trains “ Capitole ” : les performances des deux types de locomotives sont sensiblement équivalentes vers 200 km/h; cependant, si l’effort théorique à 1,5 kV des 9291 et 9292 est à 200 km/h de 7 tonnes, et celui des 9281 et 9288 de 6 tonnes, le démarrage très nerveux de ces dernières jusqu’à 85 km/h avec une accélération moyenne de 0,40 m/sec2 compense le démarrage jusqu’à 123 km/h des premières, mais avec un tiers d’effort en moins, d’où une accélération moyenne de 0,30 m/sec2 seulement, sur une même charge remorquée. Ceci est d’ailleurs fort intéressant, puisque l’on constaté que si le 200 km/h est parfaitement du domaine du train remorqué dans les conditions actuelles, il faut quand même, avec une charge totale, locomotive comprise, de 430 à 460 tonnes. un parcours de 8 à 10 km pour atteindre 200 km/h à partir d’une vitesse nulle, et il faudrait. même, avec les BB 9291 et 9292, près de 30 km pour obtenir le 250 km/h. Or, ce n’est pas la puissance de la locomotive qui constitue une limite, bien qu’elle soit utilisée au mieux. En effet, avec la charge de 8 voitures et 460 tonnes de train au total, par exemple. l’accélération jusqu’à 200 km/h ne demande que 4 000 kW utiles (5 400 ch) quand le régime continu des engins moteurs est de 3 850 kW (5 200 ch) pour les BB 9281 et 9288 à moteurs de traction isolés en classe B, et de 4 240 kW (5 700 ch) pour les BB 9291 et 9292 à moteurs ayant reçu une isolation de classe H. Mieux même, les 200 km/h sont soutenus avec 3 500 kW (4 750 ch) et, en Beauce, le 170 km/h peut être tenu en palier au régime série parallèle avec moins de 2 000 kW, mais une tension en ligne, de 1,6 kV. Et ceci nous amène donc à constater également que la principale difficulté de traction des trains à 200 km/h sous caténaire à courant continu réside dans les fluctuations de l’alimentation en tension, plus encore que dans le fait d’avoir en charge variable de 7 à 9 voitures remorquées (1). Autrement dit, l’obtention et le maintien de la vitesse sont plus sensibles à la tension qu’à l’effort, donc à l’intensité… alors que cela n’est pas évident si on se satisfait de considérer la puissance comme un facteur de l’intensité multiplié par la tension, donc du produit de l’effort par la vitesse. Ces petites subtilités mises à part, mais que comprendrons fort bien les lecteurs ayant déjà conduit ou accompagné le Capitole, on peut donc dire, en « langage de locomotives », qu’à vitesse maximale égale, une « coureuse » peut être équivalente à une « nerveuse ». De plus, en accélération, avec une limite d’intensité commune de 1 000 A par moteur, puis l’usage soutenu d’intensités comprises entre 500 et 700 A avec les moteurs en parallèle, toute la finesse de conduite est dans le jeu du shuntage, pour la tension en ligne évoluant entre 1,1 kV et 1,5 kV.

La vitesse imposée

C’est pour ces considérations et quelques autres aussi importantes, telles que la nécessité de pouvoir s’affranchir de la contemplation simultanée quasi permanente du voltmètre ligne et de l’ampèremètre moteur, qu’il a été installé sur les quatre locomotives à grande vitesse un dispositif de « vitesse imposée », en jargon, la « V.I. », pouvant libérer le conducteur d’une partie du souci de la conduite proprement dite, et devant permettre de concentrer toute son attention sur l’observation de signaux dont la visibilité à 200 km/h est parfois inférieure à 10 secondes d’affilée. Ainsi le passage en un point donné au bout d’un temps donné, est-il transcrit sous forme de vitesse donnée par le conducteur pour correspondre à l’horaire figurant sur le fascicule de marche. Le dispositif de vitesse imposée par le conducteur qui maintient automatiquement la vitesse du train à la valeur prescrite, présente des avantages particulièrement notables pour les trains à grande vitesse :

– aide au travail du conducteur qui normalement regarde son indicateur de vitesse toutes les 10 à 15 secondes et surtout lorsque, par suite d’un retard par exemple, il a besoin de demeurer aussi près que possible de la vitesse supérieure permise par la ligne ;

– diminution de la consommation d’énergie : on démontre que la conduite rationnelle du point de vue consommation d’énergie est celle consistant à utiliser des accélérations et décélérations maximales, à suivre la vitesse maximum prescrite, et à prendre en marche sur l’erre toute la marge de temps que comporte l’horaire. Toute vitesse mal respectée, par exemple le passage à 20 km/h d’un ralentissement à 30 km/h, conduit à une augmentation de l’énergie consommée ;

– enfin, adaptation de la locomotive à toute utilisation automatique ultérieure, car elle sera à même d’interpréter directement les signaux de commande qui lui proviendraient, de façon inductive, par le rail.

C’est pourquoi toutes les automotrices de banlieue en alternatif 50 Hz – 25 kV et les locomotives à grande vitesse du Capitole sont équipées des dispositifs de vitesse imposée. A noter que le problème est plus difficile à résoudre pour les automotrices à courant continu, mais reste également soluble. Le conducteur dispose du même manipulateur, mais il « affiche » sa vitesse à un cadran ressemblant à un tachymètre, ce qui correspond à l’envoi d’une tension de référence dans un régulateur. Celui-ci reçoit également une tension proportionnelle à la vitesse réelle du train, le signal de vitesse étant donné par un capteur placé sur un engrenage de la locomotive, identique à celui utilisé par l’antipatinage. Le régulateur électronique compare les deux tensions et en déduit l’ordre à donner en traction et en freinage rhéostatique, c’est-à-dire progression, maintien ou régression. La difficulté du problème réside principalement dans la stabilité. Il ne faut pas que, par actions successives du graduateur J.H. de traction et du frein, la vitesse de l’engin oscille autour de sa vitesse prescrite en provoquant un phénomène de « pompage ». Le régulateur doit donc posséder une grande sensibilité aux accélérations et décélérations, pour agir en temps utile sur l’équipement, dont la réponse est relativement lente. Le dispositif doit en plus limiter le courant de traction dans les moteurs, agir en cas de patinage et accomplir ainsi un certain nombre de travaux annexes ne demandant que l’introduction d’informations supplémentaires. L’ensemble du régulateur comporte une vingtaine de circuits électroniques, chacun sur cartes imprimées et embrochables.

On notera enfin que le freinage aussi, pourrait être automatique, et il l’est en fait par la signalisation, mais pour être précis, il nécessiterait des appareils de voie qui, aux abords des gares, contrôleraient la décélération et la régleraient si besoin. Ces appareils existent d’ailleurs afin de déceler dans les circuits de voie en enclenchement d’approche la vitesse des convois « Capitole », mais ils n’agissent pas sur la locomotive.

En résumé, mises à part les quelques différences de caractéristiques techniques entre les locomotives BB 9200 utilisées pour le Capitole et leurs soeurs de série, dont les particularités sont résumées au tableau et à la note complémentaires ci-joints, on peut dire que n’importe quelle BB 9200 ou 9 300, et bientôt CC 6500, peut ou pourrait circuler à 200 km/h avec un minimum d’adaptations technologiques. Ajoutons enfin qu’un contrôle permanent des efforts transversaux des roues et des essieux sur la voie; équipant la BB 9291, reporte sur une bande l’enregistrement de ces efforts obtenus par combinaison électrique des accélérations transversales mesurées aux extrémités du bogie avant, ainsi qu’en un point de la caisse. Actuellement, le parc de traction SNCF comporte 58 locomotives aptes à circuler à 200 km/h (CC et BB), et il en comportera bientôt plus de 100 avec la livraison des nouvelles CC à grande puissance. Avec l’ensemble du parc des locomotives BB 9200 et futures CC 6500 en continu, BB 1600 et futures BB 15000 en alternatif, il serait ainsi possible de réaliser, sans dépasser la vitesse de 200 km/h, des liaisons rapides entre Paris et la plupart des grandes villes françaises à des vitesses commerciales de l’ordre de celles atteintes sur le Capitole, ce qui mettrait, par exemple, Bordeaux à 4 heures de Paris, Strasbourg et Lyon à 3 h 1/2, et Lille à 1 h 3/4.

Marche du train

On connaît l’horaire Paris- Limoges le plus rapide, soit au train 1009, la distance de 400 km en 2 h 54 mn, à la vitesse moyenne commerciale de 138 km/h, et Paris-Toulouse, soit 713 km en 6 h, à la moyenne de 119 km/h, véritable performance quand on réalise la difficulté du parcours, rampes et courbes, d’Argenton à Caussade, soit sur plus de 40 % du trajet effectué. Sur la portion la plus rapide, on peut noter que le temps de parcours de Paris aux Aubrais (passage à 90 km/h) est de 53 minutes seulement, soit une moyenne de 135 km/h : sur les 201 km de Paris à Vierzon, en dépit d’un passage à 30 km/h à cette dernière gare (ce qui n’est pas loin de correspondre à un arrêt), il est de 1 h 22 mn, soit une moyenne de 146,5 km/h. La mise en vitesse de 90, puis 130 à 200 km/h après Les Aubrais, qui s’effectue en légère pente, puis dans une rampe moyenne de 2‰ sur 10 km, demande avec la charge de 7 à 9 voitures, une distance de l’ordre d’une dizaine de kilomètres. À titre d’exemple, la distance du PK 127,7 au poste des Carmes, à l’entrée du tunnel de l’Alouette après Theillay, au PK 191, a été couvert, lors d’un accompagnement avec une tare remorquée de 380 tonnes, en 23 minutes, soit à la vitesse moyenne de 165 km/h. On notera de même, parmi les performances remarquables du Capitole, la montée de la rampe d’Argenton-sur-Creuse à Eguzon, en 10‰, à la vitesse moyenne de 135 km/h, vitesse limite sur cette section avec 380 tonnes et une tension en ligne correcte. Par ailleurs, si l’on s’attache à l’économie des grandes vitesses, on ne peut manquer de constater le coût opérationnel élevé des ralentissements. En matière de performance, pour un train roulant à 200 km/h, un ralentissement à 30 km/h, tel celui de la sortie sud de Vierzon, coûterait, sur une longueur d’un kilomètre, près de 5 minutes. L’effort de la région Sud-Ouest, en le limitant à 300 m avant sa disparition future, permet déjà de limiter la perte de temps à 2 minutes, mais il faut encore 5 minutes et près de 6 kilomètres pour retrouver le 160 km/h de limite normale au-delà. De plus, sous l’angle de la consommation, on n’oubliera pas qu’un arrêt ou tel ralentissement à très faible vitesse, représente à la remontée en vitesse une dissipation d’énergie correspondant au parcours de 10 km à 200 km/h!… Ces faits illustrent bien l’effort déjà entrepris qui limite, en fait, le parcours à vitesse inférieure à 130 km, à quelques kilomètres sur les 400 du parcours de Paris à Limoges ; l’espoir d’amélioration à la sortie d’Austerlitz ou de Vierzon, une bifurcation plus rapide à l’entrée des Aubrais, permettront sans doute ultérieurement de gagner encore quelques minutes sur un horaire déjà remarquable, et encore inégalé en Europe, aussi bien qu’aux États-Unis, et réalisé, notons-le, sans avoir, et de très loin, à engager des dépenses “japonaises”.

Le freinage

On sait que lorsqu’il a été envisagé de porter la vitesse maximale de 160 à 200 km/h, les problèmes de freinage en fonction de la signalisation se sont présentés sous un aspect nouveau. En effet, les distances d’arrêt en freinage normal de service augmentent très considérablement avec la vitesse. Au-delà de 160 km/h, le problème du freinage prend un aspect différent et présente des difficultés nouvelles. Aux limites imposées par l’adhérence entre roue et rail, qui n’atteint que quelques points pour cent au-delà de 200 km/h, s’ajoutent de nouvelles limites inhérentes aux phénomènes de dissipation de l’énergie thermique engendrée par le frein mécanique, et qui deviennent prépondérantes. Ainsi un train remorqué du genre “Capitole”, dont la distance d’arrêt normal est de 1 000 m à 140 km/h, passe à 2 200 m à 200 km/h, et 2 700 m à 220 km/h. Les longueurs de cantonnement classique de 1 400 m ne peuvent donc convenir, et par ailleurs le type de frein électrique rhéostatique utilisé sur la locomotive, excellent frein de maintien de la vitesse en pente, ne constitue pas le meilleur système de frein d’arrêt, autant par ses constantes de temps à la mise en oeuvre que par sa capacité thermique limitée aux plus hautes vitesses. Ces considérations, jointes aux nombreux essais de vitesse ont ainsi amené à prévoir une distance normale d’arrêt sur trois cantons de signalisation, ce qui laisse d’ailleurs une certaine marge pour un futur accroissement de vitesse, avec de nouveaux engins automoteurs par exemple. Dans ces conditions, on dispose ainsi d’une distance de 4 000 m environ pour un freinage normal aux vitesses de 200 km/h, mais il était encore souhaitable de réduire cette distance à celle du canton unique de 1 400 m à partir de la vitesse de 160 km/h, ce qui était trop juste avec un freinage à air normal. C’est pourquoi, faisant abstraction du freinage électrique de maintien sur la locomotive, il a été nécessaire d’installer sur la rame les deux freins complémentaires que sont le frein pneumatique, à commande électropneumatique et à deux étages d’effort aux sabots, et le frein électromagnétique par patins sur les seuls bogies des voitures remorquées, pour usage combiné avec le précédent en cas de freinage d’urgence. La commande électropneumatique qui ne permet pas de réduire sensiblement la distance d’arrêt des trains courts, comme le « Capitole », mais elle donne la possibilité d’obtenir un ralentissement à un taux déterminé avec une précision plus grande, ce qui se traduit par une légère réduction des temps perdus pour ralentissement. Sur les voitures-restaurants, le frein est du type Westinghouse à blocs « P 60 » appliquant 2 semelles « composites » d’un même côté de la roue, avec changement d’effort à 160 km/h (effort plus faible aux vitesses supérieures à 160 km/h). Sur les autres voitures, et voitures-fourgons, le frein est du type classique, de la catégorie « haute puissance », avec 4 semelles fonte par roue (2 de chaque côté de la roue) appliquées par une timonerie de bogie avec changement d’effort à 160 et 50 km/h (effort plus faible aux vitesses supérieures à 160 km/h et inférieures à 50 km/h). Le frein électromagnétique sera étudié de façon plus détaillée dans un autre article. Rappelons que ce frein est constitué par des patins qui adhèrent aux rails par l’action d’un électro-aimant: il est apparu dans les années 30 sur certains autorails, mais présentait à l’époque de graves inconvénients : perturbations dans les circuits de voie et apparition, sur les rails, après usage, de taches bleues qui pouvaient constituer des amorces d’avaries. Il a été perfectionné et peut être utilisé comme un appoint important à la puissance de freinage indépendant de l’adhérence rouerail. Il présente la particularité de fonctionner :

– par tout ou rien : il n’est pas possible de faire varier l’effort de freinage ;

– automatiquement : son action se superpose à celle du frein pneumatique lorsque la pression dans la conduite générale tombe au-dessous de 3 bars et se trouve éliminée lorsque, au cours du desserrage, cette pression remonte à environ 4 bars. D’autre part, quelle que soit la pression dans la conduite générale, son action cesse lorsque la vitesse tombe au-dessous de 50 km/h. Au cours d’essais effectués en Beauce à 170 km/h, on a pu constater que la distance d’arrêt était ramenée de 1 500 à 1 125 m, par l’emploi combiné des freins pneumatique et électromagnétique. À partir de 200 km/h, l’arrêt est obtenu en 1 600 m soit, suivant la composition du train, un gain de 20 à 30 % sur la distance de freinage.

La signalisation

Les vitesses limites étant liées aux possibilités offertes par les modes de freinage, la signalisation doit, elle aussi, être adaptée pour répondre à ces exigences. Il est indispensable, en effet, que, pour circuler à une vitesse donnée, la signalisation soit établie de telle sorte qu’elle puisse être observée avec l’équipement de frein dont on dispose. C’est ainsi que nous allons examiner successivement les solutions adoptées pour permettre au « Capitole » d’atteindre, sur certains parcours, tantôt 160 km/h, tantôt 170 km/h, tantôt 200 km/h.

Parcours où la « VL » peut atteindre 160 km/h

Notons tout d’abord qu’il a été décidé, en dérogation à la règle habituelle, que la vitesse de 140 km/h pourrait être dépassée en bloc manuel de Vierzon à Montauban.

– Implantation des signaux d’avertissement et TIV. Les perfectionnements apportés au freinage normal du « Capitole » (frein électropneumatique) ont permis d’établir de nouvelles courbes de freinage ; après les avoir traduites en barème, il a été possible d’examiner dans quelle mesure l’implantation actuelle des signaux permettait de respecter ces nouvelles données. Cet examen a permis de constater que le déplacement de quelques signaux était nécessaire (9 signaux mécaniques, 5 disques P.D., 1 TIV fixe).

– Signalisation des points singuliers et, dans les zones a vitesse supérieure à 140 km/h, des points à partir desquels la vitesse doit être réduite. Il a été décidé d’utiliser pour le « Capitole » (et dans l’avenir pour les trains circulant sur une partie de leur parcours à une vitesse supérieure à 160 km/h) des TIV spéciaux, de mêmes formes et dimensions que ceux utilisés pour les autorails, mais en position inversée (base de la demi-lune en haut). Ces TIV spéciaux ne sont pas crocodilés ni éclairés la nuit, mais réflectorisés. Dans certains cas, on trouve un de ces TIV spéciaux en amont du TIV fixe annonçant le point singulier ; il est alors répété sur ce TIV fixe (éclairé la nuit).

– Balisage et crocodilage. La règle ancienne de visibilité continue de 10 secondes ne peut plus, avec les_ vitesses envisagées, être respectée: aussi applique-ton une règle déjà en vigueur sur certaines régions suivant laquelle ne sont balisés que les signaux dont la visibilité continue est inférieure à 300 m.

Entre Guillerval et Cercottes, 170 km/h

Sur cette section, sur laquelle l’implantation des signaux correspond à la vitesse maximale de 160 km/h, et pour passer à 170 km/h ;

– le frein électropneumatique est seul utilisé pour les ralentissements (ceci a conduit au déplacement de 7 TIV effaçables);

– le frein électromagnétique est utilisé avec le frein électropneumatique lorsqu’un avertissement est présenté. Dans ces conditions, aucun signal de bloc n’est déplacé.

Entre Orléans et Vierzon, 200 km/h

Le bloc automatique, sur cette section, est correct pour la vitesse de 160 km/h. Pour pouvoir circuler à 200 km/h, il a été décidé de superposer à ce bloc un système de cab-signal(1) à émission de fréquences musicales pouvant être captées sur les locomotives du « Capitole » spécialement équipées. Ce système a pour effet d’autoriser le mécanicien, non seulement à régler sa marche à grande vitesse, mais surtout lui permet de se placer dans les mêmes conditions de circulation qu’un train ordinaire au moment où il doit observer la signalisation présentée sur le terrain. Autrement dit, grâce aux indications fournies par ce système à l’aide d’un dispositif spécial installé dans la cabine de conduite, le mécanicien sait à tout moment s’il peut rouler à la vitesse plafond (200 km/h) ou s’il doit, au contraire, réduire sa vitesse à 160 km/h au plus. Dans ce dernier cas, les dispositions ont été prises afin qu’il dispose normalement d’une distance suffisante pour effectuer ce ralentissement.

Ainsi, pour obtenir l’arrêt devant un panneau présentant l’indication sémaphorique, le système déclenche l’information utile dans la cabine au moment où le train pénètre dans le troisième canton précédant ce panneau. Voici d’ailleurs comment se déroulent les opérations : imaginons cinq signaux de bloc A, B, C, D, E franchis dans le sens A, B, C, D, E. Supposons qu’en aval de E, un train soit arrêté. Le tableau ci-dessous indique les indications de ces signaux, ainsi que les catégories de fréquences émises dans les divers cantons pour transmettre des informations dans la cabine de conduite.

Au cours de sa progression, le « cab-signal » présente l’indication « VP » (vitesse plafond, c’est-à-dire pour le moment 200 km/h) jusqu’au signal B ; dès la pénétration dans le canton BC, l’indication « VP » disparaît et le « cab-signal » présente l’indication « 160 » en même temps que se déclenche une indication sonore modulée. Le mécanicien dispose alors de signaux d’annonces fermés de deux cantons (BC et CD) pour amener son train à une vitesse inférieure ou égale à 160 km/h au franchissement du signal D. À la pénétration dans le canton DE l’indication 160 disparaît, le « cab- signal », devenu sans objet, ne présente plus aucune indication. Du reste, le train franchissant le signal D à l’avertissement est alors en mesure, par la seule action du frein électropneumatique, de venir s’arrêter devant le signal E, comme le ferait un train « ordinaire ».

Il faut noter d’ailleurs que si le conducteur électricien ne répond pas à l’indication du « cab-signal », le freinage sera automatiquement déclenché. Ainsi, les décélérations en service normal sont faibles, puisque le seul frein pneumatique est utilisé, mais il va de soi qu’en cas d’urgence le frein électromagnétique peut également être mis en action, et il apporte alors un complément de freinage de la moitié du poids frein pneumatique mis également en action. On peut ainsi constater, à l’énoncé des indications précédentes, que la solution adoptée consiste à compléter la signalisation classique en émettant certaines informations linéaires dans les circuits de voie, et en les recevant par des capteurs à induction, disposés sur la locomotive. Ces informations linéaires sont naturellement traduites en cabine par des dispositifs optiques ou sonores comme il a été indiqué, mais de plus une rampe lumineuse graduée renseigne instantanément le conducteur, et en permanence, sur l’écart existant entre la vitesse réelle du train et la vitesse théorique imposée par une courbe limite de décélération entre 200-160 km/h, ce qui lui permet d’ajuster le freinage dans les meilleures conditions. Rappelons que cette courbe limite dite de sécurité représente, en fait, le lieu géométrique des origines des courbes de freinage, correspondant aux différentes vitesses initiales, et devant permettre dans tous les cas de respecter la vitesse imposée de 160 km/h au droit du signal d’avertissement. Ajoutons que les courants alternatifs choisis pour les circuits de voie « 200 km/h », correspondent aux fréquences dites F16 et F20 de 370 et 420 Hz, car elles se situent dans la bande 300 à 600 Hz ce qui facilite leur superposition aux courants normaux circulant dans les rails : soit retour de traction et circuits classiques de signalisation de bloc. Elles se détectent à bord du train après élimination des tensions parasites et des harmoniques des courants traction, ces dernières sont d’ailleurs peu gênantes car en fait assez éloignées des fréquences de 370 Hz et 420 Hz sur les sections équipées de sous-stations à commutatrices comme sur Étampes, Les Aubrais, Vierzon. Les fréquences utilisées pour la signalisation de cabine de conduite sont produites par des émetteurs transistorisés TRT, comprenant essentiellement un étage oscillateur à un transistor, et 3 étages d’amplification à 2 transistors. Sur la locomotive, ce sont de simples récepteurs à filtres qui détectent les fréquences indiquées.

Mesures de protection particulières

Passages a niveau

On a installé aux PN un système d’annonce « à temps régularisé ». Une pédale normale est utilisée pour les trains « ordinaires » (vitesse inférieure ou égale à 140 km/h) ; en amont de cette pédale est installé un groupe de 2 pédales rapprochées constituant une base de mesure de la vitesse ; si celle-ci est supérieure à 140 km/h, la 2e pédale de ce groupe déclenche l’annonce au PN, dans le cas contraire, celle-ci n’est déclenchée que par le franchissement de la pédale « normale ».

En outre un commutateur de coupure d’urgence du courant de traction permet par une manoeuvre simple de supprimer la tension sur les 2 voies. Enfin, chaque P est doté de 2 barres de court-circuit qui, posées sur les voies, mettent au sémaphore les signaux en amont du PN Aux 8 PN les plus importants de la ligne, la manoeuvre d’un interrupteur à disposition du garde assure les mêmes effets. À ces PN également, un commutateur manoeuvré par le garde avant la fermeture des barrières, commande l’allumage de feux rouges clignotants s’adressant aux usagers de la route et leur imposant l’arrêt absolu.

Protection des obstacles inopinés

D’une part la distance d’arrêt à la vitesse de 200 km/h avec les deux freins (pneumatique et magnétique) est supérieure à 1 500 m ; d’autre part, la SNCF tient à ne pas dépasser 1 500 m pour la distance de couverture. Aussi a-t-il été décidé d’utiliser la barre de court-circuit, dont on a d’ailleurs muni les engins moteurs croisant le Capitole. Cette mesure est susceptible d’ailleurs d’être étendue progressivement sur les diverses lignes équipées en block automatique.

Disparition de la tension

Dans un but de sécurité, il fut envisagé à l’origine des études de prescrire l’arrêt d’urgence en cas de disparition de la tension. Or, la puissance absorbée par la locomotive du « Capitole » étant très importante, un simple déclenchement de disjoncteur d’une sous-station pouvait risquer d’entraîner un arrêt. Il fallait donc trouver des règles plus souples et c’est ainsi que l’on applique les mesures suivantes :

– si la tension disparaît seule, la vitesse doit être abaissée immédiatement à 160 km/h ; si la tension est rétablie avant que cette vitesse soit atteinte, la marche normale peut être reprise, sinon un freinage d’urgence doit être exécuté ;

– si la tension disparaît ainsi que l’indication « VP » sur le « cab signal », on applique le freinage d’urgence.

Trains croiseurs

Aucune précaution particulière n’a été prise en ce qui concerne les trains croiseurs, sauf toutefois en cas de croisement des deux trains « Capitole » dans la zone comprise entre Orléans et Vierzon (mais le 1010 ne circulant pas en avance, il faudrait que le 1009 ait 3 heures de retard… ; l’un des deux trains devrait alors avoir sa vitesse limitée à 160 km/h).

Protection des chantiers de travaux du service v.b.

Un commutateur installé sur chaque signal fixe de la section coupe la fréquence correspondant à la vitesse plafond (VP) sur les deux cantons précédant la zone des travaux. Le « Capitole » abordera donc la zone signalée normalement à la même vitesse que les « trains ordinaires ».

Cet article est tiré du numéro 1117 de La Vie du Rail paru le 29 octobre 1967 dont voici la couverture :