Malgré une avalanche de contrats signés ces derniers mois pour l’équipement de tronçons des corridors européens dans les anciens pays de l’Est, voire de pays entiers (Belgique, Danemark), le doute commençait à s’installer quant au déploiement, prévu d’ici 2020, de l’ERTMS sur les principaux axes ferroviaires européens. Car si, en 2009, la Commission européenne avait demandé aux Etats membres de mettre en place un plan pour ce déploiement du système européen de gestion de la circulation des trains, l’Allemagne avait déclaré, il y a quelques mois, avoir « autre chose à faire de son argent » que d’équiper ainsi ses corridors. Incontournable sur quatre des six axes européens concernés et dotée elle-même d’un système opérationnel (mais pas interopérable), l’Allemagne proposait en échange d’offrir aux opérateurs ferroviaires souhaitant emprunter le réseau DB son système PZB, afin de garantir un certain degré d’interopérabilité… Cerise sur le gâteau, la DB ne souhaitait pas non plus équiper du système européen son matériel régional qui ne serait pas appelé à circuler sur des lignes non-équipées…

Mais, à une semaine du congrès que l’UIC consacre à l’ERTMS à Stockholm (Suède), du 24 au 26 avril, un rayon de soleil est venu du Danemark voisin, qui assure actuellement la présidence tournante de l’Europe. A Copenhague, la Commission européenne, l’ensemble des gestionnaires d’infrastructure du continent, les opérateurs ferroviaires et les fournisseurs ont en effet signé une déclaration d’intention confirmant les engagements de 2009. Commentaire optimiste d’Infrabel, gestionnaire d’infrastructure belge, qui vise sans le nommer son grand voisin de l’Est : « Ces derniers mois, certains pays semblant remettre en question des engagements antérieurs, des doutes s’étaient fait jour quant à la concrétisation de ce projet. La déclaration d’intention signée confirme qu’il n’en sera rien. »

La longue route vers un standard vraiment européen

Le déploiement ne se fera sans doute pas en un jour. D’ailleurs, ERTMS a déjà une longue histoire : comme le rappelle un spécialiste de la SNCF, cela fait plus de vingt ans qu’ERTMS est « le système de signalisation de demain » ! L’aventure commence en effet au début des années 1990, autour de deux idées. La première est de transférer la signalisation à bord des trains, permettant de se passer d’une signalisation au bord des voies, compliquée et chère. Facilité par les progrès de l’informatique et des télécommunications, ce transfert était surtout voulu par de grands réseaux comme la SNCF et la DB, qui œuvraient déjà dans ce sens dans le domaine de la grande vitesse (TVM 300 et 430 en France, LZB en Allemagne).

La deuxième idée était la recherche de l’interopérabilité face à un « puzzle » de systèmes de signalisation et de sécurité en Europe (à côté d’autres « puzzles » comme l’électrification, les gabarits, les charges à l’essieu, les détections, sans parler des écartements !) En effet, les systèmes de sécurité, qui contrôlent l’action du conducteur vis-à-vis des signaux rencontrés et déclenchent des freinages automatiques au cas où les actions ne seraient pas correctes, avaient été développés au cours des dernières décennies par les différents réseaux nationaux pour des trafics majoritairement nationaux et sans recherche d’interopérabilité (voire en recherchant à dessein le développement de systèmes concurrents !) Cette idée d’interopérabilité émanait essentiellement de la Commission européenne, qui cherchait ainsi à redynamiser les transports ferroviaires, mais aussi des constructeurs et des fournisseurs de systèmes de signalisation, qui voyaient là l’occasion de développer de nouveaux systèmes européens exportables avec la technologie la plus avancée possible.

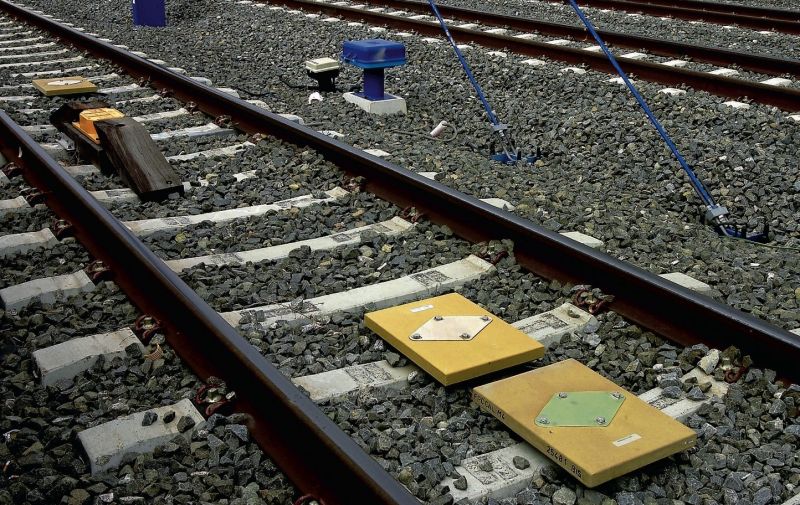

C’est ainsi que l’ERTMS (European Rail Traffic Management System), destiné à remplacer quelque 27 systèmes de signalisation ou de sécurité ferroviaire en Europe, est né en 1991. Rappelons que ce système comprend l’ETCS (European Train Control System), système de commande contrôle des trains, et le GSM-R, version ferroviaire du GSM pour les transmissions d’informations. L’ERTMS assure un contrôle de vitesse en sécurité des trains grâce à un échange d’informations entre le sol et les trains, soit ponctuellement (niveau 1, par balises), soit en continu (niveau 2, par GSM-R). « On dit au train jusqu’où il a le droit d’aller, à quelle vitesse : le train, qui connaît ses caractéristiques de freinage, calcule sa courbe de freinage en fonction du point qu’il ne doit pas dépasser et va dire à chaque instant au conducteur la vitesse autorisée », résume un spécialiste de façon plus vivante.

Dès 1998, les six fournisseurs d’équipements embarqués ou au sol nécessaires au fonctionnement d’ERTMS ont formé le groupement Unisig. Aux six membres initiaux, qui s’appellent aujourd’hui Alstom, Ansaldo STS, Bombardier Transport, Siemens, Thales et Unisys (au fil des années, Bombardier a remplacé Adtranz, et Thales, Alcatel), se sont joints trois membres associés : AZD Praha (2009), Mermec (2010) et CAF (2012). Si ces fournisseurs, ainsi que la Communauté européenne se sont fortement impliqués dans la réalisation de spécifications communes, un spécialiste de la SNCF reconnaît que les grands pays s’en sont très largement désintéressés jusqu’à un passé récent, ce qui explique pourquoi le système s’est construit sans vraiment prendre en compte leurs besoins, en grande partie satisfaits par des systèmes récents, performants et bien adaptés.

De versions en baselines

Mais dans d’autres pays ERTMS répondait à un besoin réel, ne serait-ce que de modernisation. Il y a une dizaine d’années, apparaissent donc les premiers déploiements in situ, encouragés par la Communauté européenne, d’une part sur des réseaux à moderniser d’urgence (Europe de l’Est) et d’autre part dans les pays recherchant les systèmes les plus récents pour leurs lignes nouvelles à grande vitesse (Espagne et Italie). « Mais ces développements se sont faits très rapidement, alors que les spécifications d’ERTMS n’étaient pas stabilisées. Nécessité faisant loi, on a fait des choix au niveau du terrain, avec une supervision européenne plus technocratique que technique, d’où des spécificités nationales », constate un expert avec le recul. Avec pour résultats un « ERTMS espagnol », un « ERTMS italien », etc. qui ont toutefois fourni un retour d’expérience utile à l’évolution du système au niveau européen. Avec à la clé des versions successives qui ont commencé à se stabiliser autour de la version 2.3.0. C’était vers 2006-2007, quand le déploiement d’ERTMS, sur Thalys en particulier, a donné beaucoup de travail aux réseaux traversés pour définir un référentiel commun… et beaucoup de fil à retordre à ceux qui ont dû recâbler les cabines de conduite ! C’est ainsi que fin 2009, avec trois ans de retard, les trains à grande vitesse ont fini par traverser la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas sur LGV équipée ERTMS niveau 2 – une première mondiale ! Entre-temps, les spécifications européennes ont continué d’évoluer vers la première version « stable » et interopérable au niveau européen : la 2.3.0d (avec un « d » pour « débuguée ») en 2008. Sauf que certains pays (dont la Suisse) ont alors demandé des fonctions supplémentaires, comme le contrôle des passages à niveau ou la limited supervision, où ERTMS est utilisé comme un simple contrôle de vitesse… C’est ainsi que la Commission a lancé une évolution des spécifications pour intégrer d’autres finalités et pour construire la baseline 3, qui a été officialisée en avril 2012 à Copenhague et sera publiée fin 2012 par l’Agence ferroviaire européenne. En pratique, la compatibilité sera ascendante : les trains équipés en baseline 3 pourront circuler sur des voies équipées 2.3.0d (ou baseline 3, bien entendu), mais la réciproque ne sera pas vraie. De ce fait, les entreprises ferroviaires se sentent dans les mains des gestionnaires d’infrastructure…

Les technologies liées à ERTMS ont beau converger, des problèmes subsistent, qu’ils soient informatiques (gestion de la maintenance ou de l’obsolescence), réglementaires (homologuer un équipement embarqué dans chaque Etat traversé est très coûteux : essais en ligne, dossiers…), liés à différentes logiques sur différents réseaux (d’où des informations différentes à transmettre dans des circonstances pourtant identiques), à la localisation en sécurité (le recours aux satellites fait l’objet de plusieurs projets depuis quinze ans) ou au GSM-R lui-même qui, malgré son succès mondial, n’en reste pas moins un GSM de première génération, à débit insuffisant… Sans oublier les versions successives et les particularismes locaux permis par la baseline 3.

Autant de questions qui peuvent expliquer les réticences et les nouvelles exigences des « grands » réseaux, qui maîtrisent leur système actuel de sécurité et préfèrent choisir une solution « qui marche » plutôt que de se retrouver avec des lignes inexploitables, comme les Belges et les Néerlandais entre 2006 et 2009. En France, où la TVM fonctionne très bien sur LGV et équipe le parc TGV, changer de système de signalisation à grande vitesse ne présente actuellement d’intérêt que pour de nouveaux entrants venus de l’étranger. Il en est de même pour le KVB sur les lignes classiques françaises, ainsi qu’en Allemagne. Sur ces « grands » réseaux, pas question d’un changement d’un seul coup, comme au Danemark, qui compte dix fois moins de kilomètres de lignes. La migration s’y fera certainement, comme sur les autres réseaux européens, mais elle sera progressive et posera longtemps des problèmes de cohabitation, de coûts, de calendrier… Ceci alors qu’ERTMS se développe très vite hors du vieux continent !

Dossier réalisé par Patrick LAVAL

ERTMS en France

Côté SNCF…

L’équipement ERTMS se fera par le renouvellement du parc (y compris TER). Concrètement, tous les engins neufs sont équipés depuis 2009 (actuellement 150 rames ou locos, en comptant les commandes). A bord d’un matériel neuf l’équipement ETCS représente une différence de prix suffisamment faible par rapport à un équipement KVB pour qu’elle puisse être incluse dans la marge de négociation avec le constructeur.

… et RFF

Sur le réseau classique français, ERTMS équipera les corridors internationaux de fret C (Anvers – Mulhouse – Bâle et Anvers – Dijon – Lyon) et D (Barcelone – Perpignan – Vintimille ou Lyon), soit quelque 2 200 km de lignes. RFF a passé un contrat avec Alstom pour équiper dès 2015 en ERTMS niveau 1 deux sites pilotes d’environ 20 km chacun, aux frontières belge et luxembourgeoise. Toujours en Lorraine, une autre ligne classique équipée ERTMS sera la section entre la LGV Est-européenne et la frontière allemande, pour les trains à grande vitesse cette fois. A plus long terme, le remplacement du système KVB actuel aboutira à l’équipement en ERTMS niveau 1 de plus de 13 000 km de lignes.

En grande vitesse, la LGV Est-européenne entre Vaires et Baudrecourt est équipée d’origine (en supplément de la TVM 430) de l’ERTMS niveau 2, qui n’est toutefois pas encore commissionné à cause de problèmes techniques. Une fois la migration vers la version 2.3.0d terminée, la mise en service d’ERTMS est prévue pour décembre 2013, date à partir de laquelle RFF prévoit le déploiement du système européen sur l’ensemble du réseau à grande vitesse français. Il y a toutefois une ligne sur laquelle ERTMS niveau 2 fonctionne : la partie française de la ligne nouvelle Perpignan – Figueras mais ce tronçon de la concession TP Ferro ne fait pas partie des infrastructures gérées par RFF.

Trois « petits » réseaux à équiper en totalité

Introduire ERTMS en commençant par les grands axes européens ne simplifie pas forcément la situation, vu que des parcours hors de ces grands axes resteront souvent à effectuer. Il serait alors plus efficace de convertir l’ensemble du réseau ferré au nouveau standard. Une telle décision a été facile à prendre pour le Luxembourg, dont le réseau affiche seulement 270 km de lignes. Mais c’est également le choix de trois autres pays traversés par des axes européens, dont les réseaux affichent une taille suffisamment modeste (de l’ordre de 2 000 à 3 000 km, soit dix fois moins que la France), pour être équipés dans des délais raisonnables.

Belgique

Le 19 octobre 2011, Infrabel et la SNCB ont présenté leur « Masterplan ETCS » commun au Parlement belge. D’ici 2022, le gestionnaire d’infrastructure entend équiper la totalité de son réseau (3 500 km) du niveau 1 du système de sécurité européen. Une migration rendue possible grâce à une évolution du système belge TBL1+ d’ici 2022, avec le concours d’Alstom.

Suisse

Sur le réseau des CFF (2 900 km, sans compter les réseaux privés suisses), la ligne nouvelle Mattstetten – Rothrist (45 km), ouverte fin 2004, a été équipée des niveaux 1 et 2, mais la mise en service ne s’est effectuée que progressivement. Et sur le réseau BLS, le tunnel de base du Lötschberg (35 km), ouvert en 2007, a été d’emblée équipé du niveau 2. En dehors de ces deux infrastructures nouvelles, la stratégie suisse est de remplacer les balises ZUB actuelles par des Eurobalises (balises standards ERTMS), mais utilisées en limited supervision (contrôle de la vitesse uniquement), tout en développant parallèlement l’EuroZUB, c’est-à-dire un ZUB dont les moyens de communication ont été basculés sur Eurobalise. Il s’agira alors de commencer par basculer le matériel roulant du ZUB vers l’EuroZUB, avec déploiement des Eurobalises : les lignes équipées sont alors à la fois compatibles EuroZUB et ERTMS limited supervision. Dans le même temps, sur les grands corridors, ce sera cette fois l’ERTMS full supervision (niveaux 1 et 2) qui sera introduit, avec pour objectif d’avoir converti d’ici 2025 tout le réseau en full supervision.

Danemark

Sur le réseau national danois (2 300 km gérés par Banedanmark, sans compter les réseaux locaux), le basculement vers ETCS est prévu d’ici 2020. Un basculement à grande échelle qui n’a ici rien d’inédit : par le passé, ce réseau a déjà connu un changement complet de signalisation.

Cette fois encore, l’ensemble du système sera changé d’un seul coup, qu’il s’agisse des postes d’aiguillage, des moteurs d’aiguillages ou des balises. Toutefois, le réseau a été divisé en deux contrats : Thales équipera la partie la plus étendue, alors qu’Alstom s’occupera

des lignes les plus fréquentées.

ERTMS régional : une première ligne opérationnelle en Suède

Hôte de l’édition 2012 de la conférence mondiale ERTMS organisée par l’UIC, la Suède a déjà mis en œuvre le niveau 2 du système européen de signalisation et de sécurité sur la ligne nouvelle de Botnie, longue de 190 km et mise en service en 2010-2011 dans le nord du pays. Si l’essentiel des principaux axes du réseau ferré suédois doit être équipé du niveau 2 d’ici 2030 (en particulier le corridor fret européen B au sud de Stockholm, d’ici 2020), un ERTMS du troisième type – l’ERTMS régional – a été mis en service en février dernier par Trafikverket, l’administration des transports suédois, sur une ligne en antenne du réseau dont elle est gestionnaire.

La ligne choisie il y a sept ans pour ce premier déploiement mondial de la version régionale de l’ERTMS relie en 132 km le nœud ferroviaire de Borlänge à la petite ville de Malung, en remontant le cours du Dal occidental. D’où son nom : Västerdalsbanan. Ce type de ligne de faible trafic (trois à quatre allers-retours en trains de fret par jour, alors que les rares trains régionaux de voyageurs ont cessé d’y circuler en décembre dernier) est assez typique du réseau ferré secondaire suédois, mais se retrouve ailleurs, particulièrement en France. Sur la Västerdalsbanan, ce n’est pas l’interopérabilité de l’ERTMS qui a été recherchée, mais son faible coût : l’exploitation manuelle de la ligne, gourmande en personnel et en matériel d’une maintenance difficile, était une menace pour sa survie (ainsi que l’état de sa voie, mais ceci est une autre histoire).

Quoi qu’il en soit, ce projet pilote d’ERTMS régional est aussi une première pour le niveau 3 du système européen, sans détection des trains au sol (d’où un moindre coût que des solutions plus classiques). On s’est ici contenté de cantons fixes, même si les cantons mobiles, que l’on associe souvent au niveau 3, auraient également pu être choisis. Les liaisons radio mettent ici en œuvre le GSM-R, ainsi que le GPRS, à débit plus élevé.

Près de sept ans ont donc été nécessaires pour développer, installer, tester et valider cet ERTMS régional, réalisé par Bombardier en se basant sur un équipement de type Interflo 550. Comme le dit le chef de projet pour Trafikverket, Sven-Håkan Nilsson, « quand on se lance dans un tel projet, il faut se donner beaucoup de temps ! »

Ce temps semblait donc venu le 24 avril, quand un train spécial encadré par deux locomotives diesels équipées de l’ERTMS régional est arrivé sur la Västerdalsbanan avec quelque 400 participants de la conférence organisée par l’UIC, qui devait débuter le lendemain à Stockholm. Après une transition brutale entre le système ATC-2 suédois et l’ERTMS régional, qui s’est soldée par un freinage d’urgence et deux réinitialisations, le voyage sur la ligne pilote a fini par bien se dérouler, de même que la transition lors du retour sur le réseau classique, même si du retard avait été pris sur le programme. Bref, cette démonstration grandeur nature était une parfaite illustration du développement de l’ERTMS : une histoire mouvementée qui finit bien, mais plus tard que prévu !

P. L.

Où en est ERTMS aujourd’hui ?

En avril 2012, 54 % des lignes équipées ERTMS se trouvaient en Europe, contre 14 % en Afrique et Moyen-Orient, 29 % en Asie, 2 % en Océanie et 1 % en Amérique latine. De l’ordre de 4 000 km de lignes classiques ou à grande vitesse sont équipées des niveaux 1 ou 2 en Europe (on est loin des 25 000 km de corridors fret), dont principalement 1 810 km en Espagne (sur les 2 206 km de LGV du pays) et 923 km en Italie (soit la quasi-totalité du réseau à grande vitesse, dont plus des deux tiers sont équipés d’origine). Parmi les autres lignes nouvelles européennes les plus récentes équipées ERTMS, figurent la ligne de Botnie (nord de la Suède, 2010-2011) et le Diabolo (entre Schaerbeek, l’aéroport de Bruxelles et Malines, juin 2012).

Selon l’Unife, qui regroupe les industriels européens du secteur ferroviaire, « plus de 50 % des ventes d’équipements ERTMS » se font hors d’Europe (chiffre avril 2012), et cette part est allée croissant ces dernières années. La Corée du Sud compte 1 500 km équipés, contre 1 200 km à Taïwan. En Chine continentale, une version « locale » dite CTCS (Chinese Train Control System) équipe plusieurs lignes nouvelles. A l’autre bout de l’Asie, la Turquie compte 408 km de lignes nouvelles équipées, sur 2 200 km prévues à moyen terme, et l’Arabie saoudite devrait d’ici quelques années avoir un des plus longs réseaux ERTMS avec près de 4 000 km de lignes. A côté, l’Amérique fait pâle figure, avec une ligne au Mexique (Cuautitlan – Buenavista, 70 km).